近日,微社区e家通番禺14个镇街微信公众号同步推出【读懂广州 魅力番禺】专栏,讲好番禺故事,展示番禺文化,与微社区e家通番禺矩阵的70多万粉丝一同见证我们和脚下这片热土的成长之路。

第四期,我们寻访“人文番禺”。番禺是一座历史悠久的岭南古邑,文化百花齐放,民间藏龙卧虎。跟着小e去探访散落在我们身边的珍藏,邮票、珠宝、族谱、篆刻、中药、老物件、龙舟模型等,还有塑鸟、灯笼等各式各样的收藏,聊聊背后有趣的故事,感受番禺文化的魅力。

这张北京2022年冬奥会体育图标,是由大石街会江村村民梁强通过篆刻拓印出来的。在梁强看来,“中国历史上第一次承办冬季奥运会,这是一件大事。”于是,梁强用篆刻的刀法刻印了一套北京2022年冬奥会体育图标,用自己的方式庆贺冬奥会在中国举办。

▲上方为24个冬奥会体育图标,下方为6个冬残奥会体育图标,共30个(受访者供图)

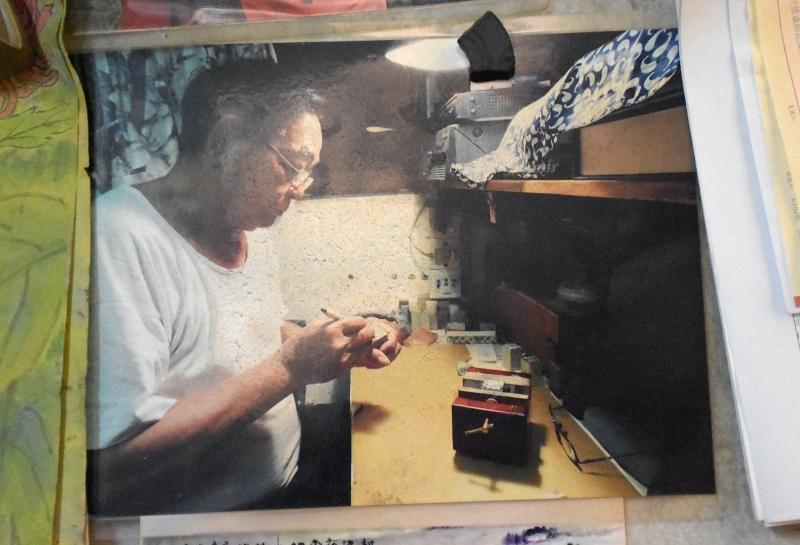

梁强,区级非遗传承人、大石书画艺术协会名誉会长、原会江小学(后并入大石小学)校长。自小喜欢篆刻,退休后有了更多时间,日常便待在自己的小工作室里,经常一个星期都不出家门,就在那片小天地里潜心钻研自己的爱好。

拓印北京冬奥会体育图标

用自己的方式庆贺冬奥会

据悉,北京2022年冬奥会体育图标以中国汉字为灵感来源,以篆刻艺术为主要呈现形式,将冬季运动元素与中国传统文化巧妙结合。

作为篆刻爱好者,梁强便从网上下载了冬奥会体育图标并打印出来,对照着图片,花了一番功夫将一个个形象生动的图标刻在印石上,而在印石的另一边,则刻上了该运动名称的边款。

▲一边是“短道速滑”体育图标,一边是其边款

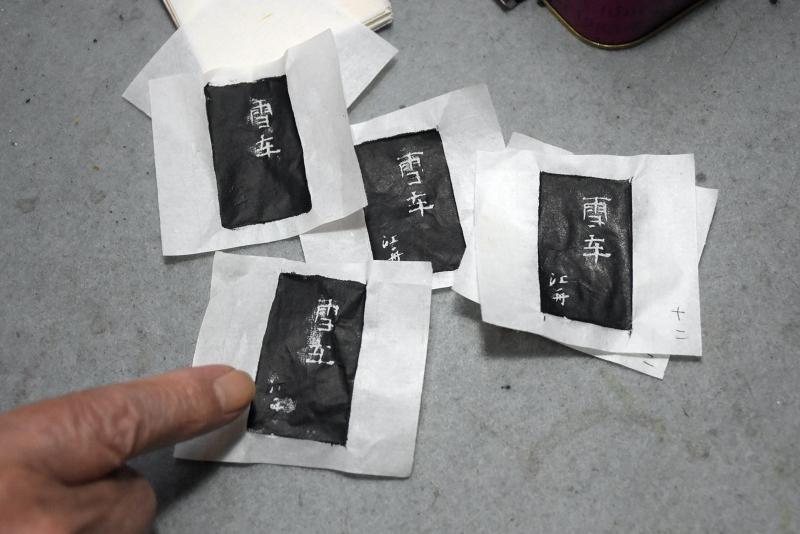

刻好后,梁强将一个个图标印在裁剪后的小宣纸上,又用自制拓包,将边款拓出来。据介绍,拓款的优劣,视拓者的手法与经验而异,必须字口清晰,墨色停匀,而印纸背面不透丝毫墨点,方为上选。

在拓边款时,梁强拓一会就立即用吹风机吹干,他介绍道,“不立马吹干,墨水很容易渗透进字里,字体就不够清晰,拓包非常关键,还有拓的手法,要慢慢来,要很仔细。”就这样,梁强经过一次又一次尝试,才拓出自己满意的作品。

▲将印石上的边款拓出来

▲拓边款后,呈现效果不一的作品

梁强认为,篆刻是一项比较小众的艺术,篆刻需要注意细节,要很有耐心,要花很多时间。去年经过两三个月的努力,他最终赶在冬奥会开幕前完成了30个体育图标的印拓。

▲刻印了30个体育图标

▲原始图片(上方中间)和刻印的体育图标、拓出来的边款

从小喜欢篆刻

收藏多盒篆刻作品

早在2010年广州亚运会,梁强就用篆刻的刀法刻印过一整套亚运会体育图标。

在梁强的记忆中,从11岁开始,自己就对篆刻感兴趣。在父亲的启发下,开始尝试篆刻,最早的时候,他篆刻了自己的名字。工作的时候很忙,直到退休这些年他才有时间创作更多作品。梁强以中国现代书法家、篆刻家邓散木所著的《篆刻学》一书为自己的老师,全靠自学研究成才。

“篆刻,‘刻’容易,但‘篆’就比较难,你不懂‘篆’,会‘刻’也没用。篆刻的核心范畴始终离不开‘篆’。”梁强介绍了中国字体的演变与篆刻的关系,篆书大致可分为大篆和小篆,我们往往把秦朝统一中国之前的篆书统称为大篆,秦始皇统一中国后,由丞相李斯等人统一成小篆。

▲挂在梁强工作室里的照片

▲工作室各个角落都有小盒子,里面放置着数不清的篆刻作品

正编写《大石三件宝》

为大石文化传承献一份力

其实,梁强除了喜欢篆刻,还喜欢书法、画画。1989年,他和另外3位书画爱好者共同创立了大石书画艺术协会,退休后更不遗余力推动协会的发展。

除此之外,他还根据坊间口耳相传的故事片段和点滴历史记载,编著了《源远流长——会江村与骑马公庙诞》、《会江村历史沿革简介》。今年初,番禺区公布了第六批非物质文化遗产代表性项目名录名单,“会江骑马公诞”入选。而早在9年前,梁强就参与其中,帮忙收集、编写了很多申遗资料。

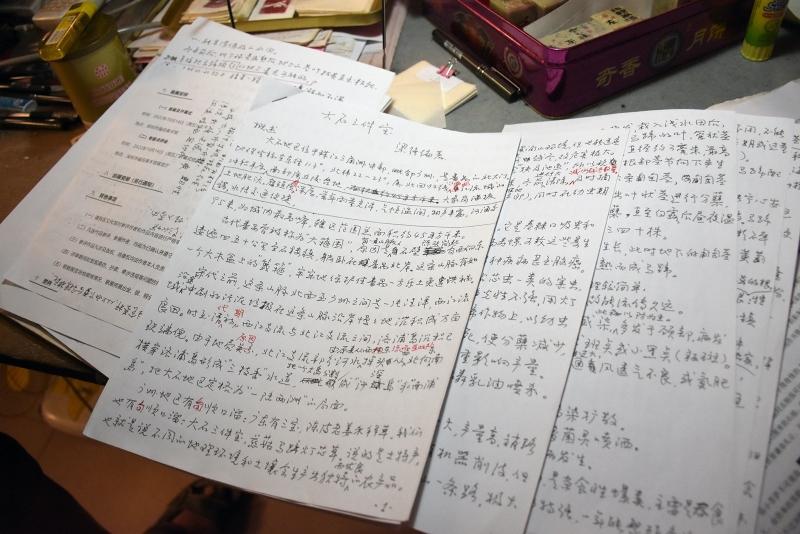

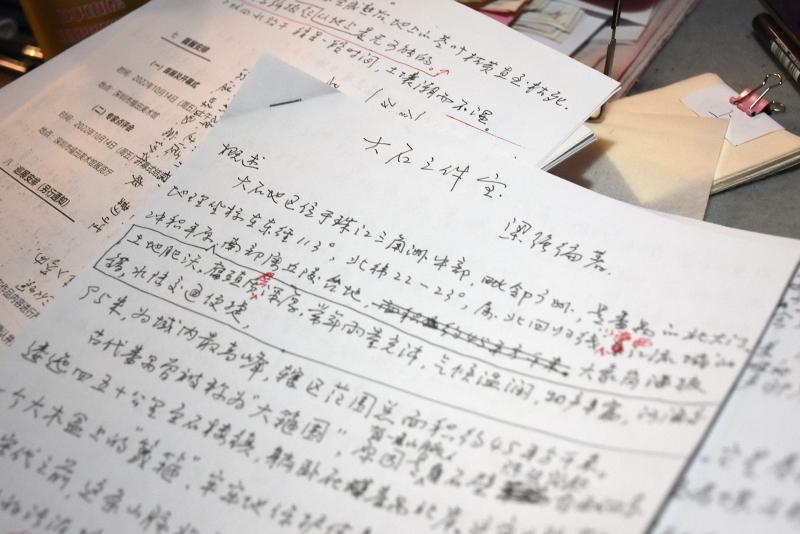

“会江骑马公诞”终于入选区非物质文化遗产,梁强也算了却了一桩心事。如今,他又集中精力,重新撰写《大石三件宝》,目前已写到第二宝。其实,早在2006年,梁强就曾搜集、挖掘灯芯草古往今来的故事,撰写过《大石一宝灯芯草》一文,收录在《番禺文史资料》中。

说起现在又重新撰写《大石三件宝》的初衷,梁强介绍道,“当时写的时候,没有什么目标,就是简单介绍下,写完之后这些年,社会也发生了较大的变化,现在重新编写,主要是补充资料,介绍得更详细点。”

▲梁强自己手写、修改后,再找人输入电脑,打印出来

在《大石三件宝》中有一段话,梁强自己也很喜欢,那也是他想要重写《大石三件宝》的目的。

梁强说道,“大石灯芯草、慈菇、马蹄,现在看来是很平常的东西,想吃就去市场买,但关键是,曾经在大石地区经济最困难的时候,大石三件宝是很多家庭的经济支柱,当时很多人从小挑灯芯花,交学费、买衣服、买文具等,都是靠挑灯芯花的微薄收入来支撑,帮助很多家庭度过那些年的难关,这就是这些土特产的历史意义,虽然过时了,但承载了历史使命,我们不要忘本,要感恩。”

▲梁强画作《三宝图》(受访者供图)

梁强自1962年开始教书,1965年开始担任校长,在原大石地区多个小学教过书。如今时年78岁,依旧心系大石的文化传承。“怎么去传承?有东西在这里才能往下传下去,我这一辈是没有见过这些记载,所以要靠我们自己去归纳总结,多挖掘一些材料,让后人有文字记载、有资料可翻查。”

如今,梁强想做的事还挺多,他依旧潜心在工作室里做自己想做的事,他一直觉得,“时间永远都不够”。