很多人知道澳门大三巴牌坊,

但在番禺区也有一座

与大三巴有相似经历的祠堂,

就藏在化龙镇塘头村。

它们有什么渊源呢?

为什么一座祠堂会被称为“牌坊”?

作为本地人的你对这些了解多少呢?

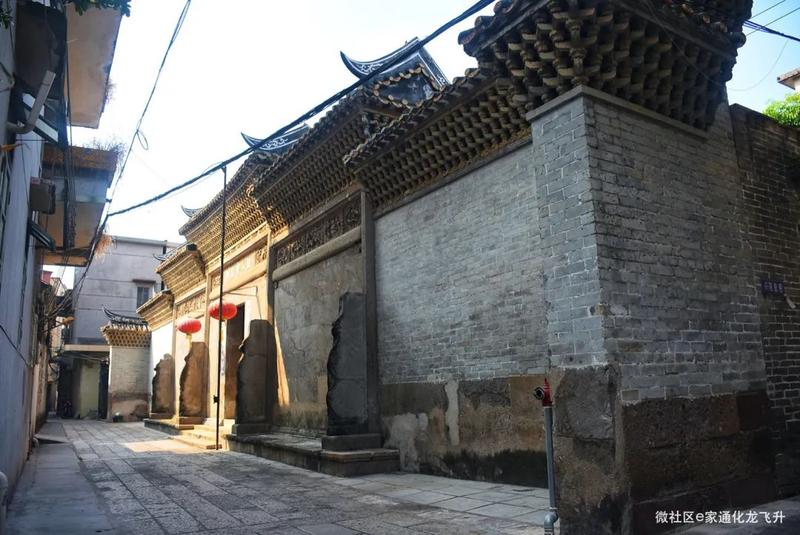

走进化龙镇塘头村,

沿着石板路走到村心大街19号,

远远就看到它

——后山黄公祠,

它像城门一样静静地屹立在街巷里,

气势恢宏、建造奇特,

在周围的建筑中显得非常独特。

是一座祠堂,但跟其他古祠堂的风格明显不同,一般祠堂的前檐突出,有柱子顶立,但后山黄公祠却没有一根柱子,牌楼主体用鸭屎石砌筑,为四柱三间三楼,两侧建有砖砌翼墙,整体看起来更像是一个城门。

番禺“大三巴”与澳门大三巴不仅建成时间相近,连遭遇也惊人地相似。据悉,澳门大三巴牌坊是教堂遭遇大火后残存的前壁,因外表像牌坊而得名。而几十年前一场飓风,使后山黄公祠损毁严重,只留下前壁屹立不倒。前者落成于1637年,而后山黄公祠始建于1628年,距今近400年的历史。

由于后山黄公祠前壁保存较好,气势恢宏,各种砖雕惟妙惟肖,好比澳门的“大三巴牌坊”,故而被称为番禺“大三巴牌坊”。

造型独特,

是研究明代祠堂文化的代表

后山黄公祠始建明代崇祯元年(1628),原为三间三进,现存祠堂首进牌楼。该祠坐西向东,总面阔27.3米,总进深39.36米,占地面积1074.53平方米。

牌楼四柱前立有四个抱鼓石,门额横梁上嵌有石匾,阳刻“后山黄公祠”,上款“明代崇祯元年季夏立”,下款“南海林□书”。

在许多人看来,后山黄公祠最独特的地方之一,莫过于牌楼上那些形似浪花、环环相连的斗拱。

同时,在斗拱莲座的下面镶有一整排形态各异、栩栩如生的百兽灰雕,颇具艺术功力,如今依旧令人惊叹称奇。

后山黄公祠属典型的明代砖雕建筑,其建筑材料是用水成岩和青砖。牌楼单檐歇山顶,碌灰筒瓦,明间、次间和翼墙檐下有砖雕如意斗拱,层次分明,额枋之间镶嵌有瑞兽、花鸟图案石雕,雕刻飞禽走兽形神俱备、刀章简练、粗犷,是一座富有明代建筑特色的祠堂。

“斗拱有明代建筑风格,与留耕堂、善世堂建筑风格相似,均是清朝前建筑物,清朝中期后至康熙前建筑物很少,还有写年份的更不多,这也是其珍贵之处。”化龙镇文体中心工作人员介绍道。

该牌楼保存完整,工艺精美,艺术性高,是研究番禺明代祠堂文化的重要物证。2008年12月,被广州市人民政府公布为“广州市文物保护单位”。

▲门额石匾两边的雕刻。

▲栩栩如生的百兽灰雕。(点击图片可放大)

祠堂经修葺后

成村民活动场所

据村民介绍,后山黄公祠的主人就是黄后山,后山祖是黄氏族人的七世祖,具体年份有待进一步考究,其祖辈曾在朝廷当过大官,在祠堂前有两面石鼓表明主人也曾是个文官。

在参观的时候,塘头村委工作人员正在打扫,准备在这里举办活动。据村民介绍,20世纪70年代,后山黄公祠后堂倒塌被拆,做成了塘头村人民会堂,近年来重新修葺第二进天井及后堂,现在作为村民聚会、开展活动的场所。

更多关于后山黄公祠的历史、记忆,

各位街坊,

可在下方留言分享哦~

化龙镇历史文化悠久、文化底蕴深厚,这里历史名人辈出、文物古迹遍布全镇、民间文化艺术历久不衰,为保护好传承好历史文化遗产,活化乡村历史文化,推动乡村振兴全面发展,化龙镇党建办(宣传)、化龙镇文体中心联合微社区e家通化龙飞升推出化龙镇历史文化专题系列报道,跟着我们一起探访、领略化龙传统文化的魅力和风采。

相关阅读: